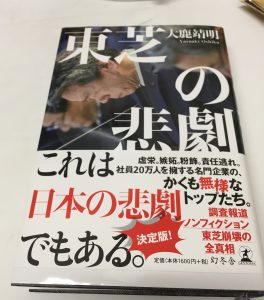

大鹿靖明「東芝の悲劇」(幻冬舎)を一気読みした。

東芝という会社とは昔少し仕事上の付き合いがあったが、今は全くない。

そのかつての僅かな経験からくる個人的感想に過ぎないが、本書でも描かれた類型的図式「日立=野武士」「三菱電機=殿様」、そして、「東芝=公家」という社風に対する世間の印象は、結構正しいという実感がある。

もちろん、私が付き合ったのは担当者レベルであって、東芝本体を代表する経営幹部とのつきあいは殆ど無いことは言うまでもないが。

ただ社風は違えど、会社組織というものが営利を目的とする限り、他社よりも多く成果を出し自己の利益を最大化するという目標に向かって活動する一点には、どの会社であっても違いがないはずである。

そうした企業活動を通じて目的目標に向かって組織を束ね、部下の行動を引き出すための権力行使というものが、経営トップのリーダーシップとして、どの会社でも当然行われているはずであろう。

本書では、東芝において経営トップが部下に対してどのような権力を行使したか、または逆にどのように権力が行使できなかったかについて、具体的かつ明快に描いており、いちビジネスマンとしては身につまされる思いで一気に読んでしまった。

「粉飾決算」や「M&Aの失敗(減損処理)」などの一連の東芝の迷走において、その主因とされる東芝経営層の内幕が描かれている。

通常こうしたインサイダーな情報については、その正確さについて政治的な側面(例えばその情報により、誰かを利する、誰かを庇う、何かより大きな出来事を隠蔽するなどの別の目的が隠れていること)も疑ってかからなくてはいけないのだが、それでもなお、本書には一定のリアリティ、説得力が存在する。

そのリアリティの理由とは、特に経営トップである、西田厚聰元会長、佐々木則夫元副会長の間、そしてその派閥のほとんど泥仕合とも思えるメディアまで使った一種やぶれかぶれの自己弁護合戦の一幕があるからであろう。

ただし、これも考慮に入れた上で、ほんとうの意味でこれが真相なのかということについては、やはり注意が必要であろう。つまり、ある事実関係の一側面として限定して理解すべきであろう。たしかにある種の真実もあるが、そうでないノイズも含まれていると感じている。

なぜなら、彼ら自身は”嫉妬に駆られた無能なトップ”なのかというと、決してそうではなく、長いビジネスキャリアの中でライバルを優越する結果を出し続けた、いわゆる有能なビジネスパーソンである(あった)ことは厳然たる事実なのである。

そこを極端に見誤るとこの”東芝の悲劇”は、単なる個人の私欲の物語に矮小化されてしまう。

企業人として有能であるがゆえに、”何か”に狂ってしまった結果の”悲劇”として読み解くべきなのであろう。

その辺りを注意しつつ、本書では西室泰三元会長から続く、東芝経営層の迷走を読み進めていった。

本書を読んで個人的に注目したのは、以下の3点である。

①経営層の関係が悪化する主原因として「財界人事」を巡る”嫉妬”という個人利益に起因する感情があること

加齢とともに体力などが喪失し、食欲や性欲などが次第に失われたのちに、最後に残るギラギラとして衰えない欲望が「名誉欲」であると言われる。ここでもサラリーマンの”上り”として東芝という名門会社の経営トップに上り詰めた人々がそれに満足せず、政府の委員や経団連などの財界ポストを飽くことなく求める様が描かれる。

いわば会社という組織の利益を追求すべき部分に、そのトップ自身が自己の名誉という個人的利益に発する行動をするという、利益相反行為を混入させているとも言える。

これは事実なのだろうか。個人の実力による切磋琢磨により、競争に勝利しひとつの会社のトップにたどり着いた後に、人間にはまだ”更に”評価を求める心理があるのだろうか。

金銭的な豊かさや人間関係の豊かさを得た先にもなお、人には枯渇する想いがあり、それが最後には人生の最終盤において”名誉”に対する飽くなき渇望となって、決して満たされず肥大し続けていく、というグロテスクでおぞましい実例を見せられているかのようだ。

何故グロテスクと指摘するのかについて、もう少し言及しておきたい。つまり、若者たちであれば、端的に言って”旨いモノを食べたい”、”良いオンナを抱きたい”という一種清々しい欲望の発露がある。それをストレートに、金が欲しい、出世したいという形でオープン化するのは一種若さゆえの自然なものとしてわれわれは受け取ることができるであろう。

しかし、年老いて本来そうした直截的な欲望を乗り越えたとみえる、老境に入った人間が何かを求める「もっと評価されたい」という名誉欲は、直截的なパワーが視えず、屈折して表現されるだけに、より一層切迫感がリアルに見えてしまう。その裏腹として、老人による生命感への飽くなき渇望にみえてしまうのだ。

②本来明快なはずの権力構造が不安定で、かつ、多重化されていること

会社組織の中で役職と権限は実は明確になっている。しかし、これは実際には建前であって、定義された”権力”とは異なる別の権力構造があることが本書では描かれる。

つまり権力闘争が行われる際に、単純に上位役職者の指示によってゲームの勝敗のように勝ち負けが判定されるのかというと、実際にはそうではなく、まさに血みどろの戦略的な闘争の過程が行われる。

具体的には、会長と社長が対立し、会長が社長を「引きずり下ろそうとする」。

しかし、その社長を指名したのも会長であるし、かつ、会長が指名委員会の議長でもあるのだ。なぜそのために色々な手段や手練手管を使用しなくてはならないのだろうか。コトは単純なはずである。しかし、そうではないのだ。

権力を持つ者が、下位の者を単純に服従するというゲームのルールではなく、現実には、そうした単純なルールが派閥や別の原理による別の権力によりバイアスがかかり変質する、という複雑な重層的な権力構造を呈していることが窺いしれる。

さらには西田ー佐々木の権力抗争の中で、既に東芝を去っているはずの西室泰三(元相談役)の影響力の行使までもが語られる。その時点で東芝の社内に実体のある形での”存在”がないにもかかわらず、影響力は行使されるのである。これはファントムではない。実際の権力行使であり、即ち、実体のある力である。しかし、この過程は、東芝における明文化された文脈の中では、決して公式に語られない権力行使であるに違いない。

会社組織において、人事権や予算など、権力の源泉となる部分は建前上は明確になっているにもかかわらず、話は全く単純には運ばない。そして彼ら自身も単なるサラリーマン社長ではないのである。むしろ日本の経済界の中でカリスマ的な存在として評価されているにもかかわらず、社内の権力が一元化されていないという、コントロール不能な状況が存在しているのである。

③会社の権力構造の中で、第三者的な内部統制の役割を期待されている「社外取締役」や「監査法人」は全く機能しないか、その会社の利害構造の中に容易に取り込まれてしまうこと

東芝の迷走の中には、社会的に知名度があり、かつ、客観的な視点を持つ有能な弁護士、会計士、企業経営者、経営学の研究者、こうした人々が社外取締役として沢山いた。

しかし彼ら自身は、結果的に企業統治に対して良い影響を全く及ぼしていないことが明確になった。

この点は現在も未解決の大きな問題である。

この東芝の事例を以って、日本において統制としての社外取締役を有効とする言説は否定されてしまう重さを持っている事実だと思う。

上記で述べた日本企業の複雑な権力構造の中で、企業統治を一定レベルで社外取締役という立場として統制すること自体が不可能であるという証左になったのが、今回の迷走である。

これを東芝だけの特異事例として考えるにはあまりに重い課題であり、ガバナンスに対して大きな課題を呈示している問題なのである。

社外取締役当事者や、かつて東芝の企業統治のあり方を先進的と肯定的に語った関係者から、こうした事態に対する明快な主張は未だにない。

むしろ、聴こえてくるのは彼ら自身の自己弁護、エクスキューズだけである。

問題の根は深い。

(文中敬称略)