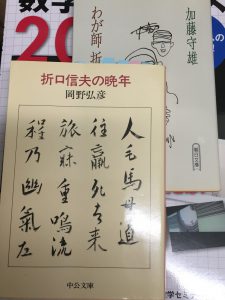

岡野弘彦「折口信夫の晩年」(中公文庫)を読んだ。

民俗学者・国文学者・歌人の折口信夫と晩年に同居し、その最期を看取った岡野弘彦による本書は、折口信夫という巨大な学者の、常識の枠を大きく逸脱した晩年のエピソードが満載である。

太平洋戦争前の学問環境における師弟関係の特殊性、および、”折口学”と呼ばれる、多数のエピゴーネン(今で言えばフォロワー)を生む独特の思想体系を考慮する必要があることは理解できる。

だが、それらを差し引いても、パワハラ+セクハラ(しかも同性間)+ストーキングとしか現代的に解釈できないエピソードのオンパレードなのである。

折口は、学問の追求において、ある意味徹底した師弟関係を要求した。

いわば師弟が肉体及び精神まで含めて同一化・一体化することを強要した。

それは師弟関係という非対称な関係において、師匠の発言という側面から見れば、”権力”による支配となるであろう。そして、その支配に対して、弟子は学問的だけでなく生活面からも全面的に服従することもひとしく要求したとも言える。

弟子たちに自分の後継者として慶應大学や国学院の講義を斡旋する。そこまでは良いが、彼らの講義内容は折口がほとんど口述してしまう。つまり、彼らの講義は、折口の思想の単なる再生装置であり、そこにオリジナリティの入る余地はなく、そのこと自体を彼ら自身も悩む。だが、このやり方自体は学問の習得としては間違っていないであろう。多少度が過ぎているとはいえ、まさしく師の思想の一体化に必要なプロセスとして折口が要求したものであろう。

だが、そうした常識的なレベルに留まらないのである。

折口信夫は、そうした全面的な服従のために、弟子の生活退路を断ち、相手の心を読み取り先回りするように支配する。失礼な言い方をすることが許されるのなら、その姿は、まさに「サイコパス」なのである。

弟子の一人加藤守雄がその著書「わが師 折口信夫」(朝日文庫)において、折口発言として記録した「(前略)師弟というものは、そこまでゆかないと、完全ではないのだ。単に師匠の学説をうけつぐと言うのでは、功利的なことになってしまう」(加藤 p.208)とあるように、師弟関係に同一化を志向したより密接したものを要求した。

また弟子の側でも、まさに世間の常識を超えるべく踏み絵を迫る師匠に対して一定の理解を示す。

おれの信頼を裏切る者、おれの生活について来られない者は、何をいっても仕様がない。弱者は自ら裁かれよ、という割り切った厳しさで、身辺の者を律していられたのだと思う。

(岡野 p.96)

だが、折口自身の態度が、実際にはそのような割り切った態度ではなかったことが、この問題を複雑化させている。

折口がその後継者として認め、15年にわたり同居した養子の折口春洋は、召集され硫黄島の戦いで戦死してしまう。その折口春洋が自分の不在に際し折口に紹介した前述の加藤守雄に対して、折口信夫自身が上記のような割り切った思いとは裏腹の、異常な執着を示すのである。

学問的な師匠という関係を超えた折口の情愛を恐れ、何度となく出奔する加藤を、老齢の折口自身が追いかけ、名古屋の実家に深夜出向いて連れ戻そうとする恐ろしいエピソードが加藤の著書には溢れている。

明らかに折口の行動自体にも、自律的な学問追求の生活態度と、折口個人の情念の間において揺れ動き、自己矛盾を生じているとしか言いようがないのである。

しかしながら、この矛盾は、”ことば”を頼りにして、古代日本人の民族的な精神を時間を超えて正確に読み解くことを追求した折口自身が、個人を超えた<精神的集合体>のようなものを志向していた結果とも思える。

つまり、手法として、古代の日本人の<精神集合体>を時空を超えて訴求することは、自分自身もまたそうした<精神的集合体>を体現する必要があるということを宣言しているかのようなのである。

それは矛盾そのものであり、極めて困難な作業だったに違いない。

戦争によって学問的後継者を失った折口自身がその死に瀕して語った、「こんなになって、後を残す者のないことが一番苦しい。……こんなに苦しいものだとは、今まで思ってみたこともなかった」(岡野. p.273)という、弱々しいことばからもそれは窺える。

(参考文献)

岡野弘彦「折口信夫の晩年」(中公文庫)

加藤守雄「わが師 折口信夫」(朝日文庫)