以前の記事:【炭鉱労働】上野英信と山本作兵衛を読んでブラック労働を考える【書評】

に引き続き、

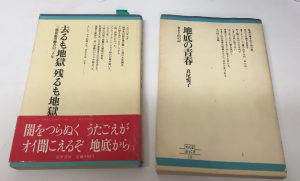

・真尾悦子『地底の青春 女あと山の記』(ちくまブックス)

・鎌田慧『去るも地獄残るも地獄 三池炭鉱労働者の20年』(ちくまブックス)

を読んだ。

日本の近代化を進めるにあたり、明治から昭和30年代まで、当時のエネルギー戦略によって振り回されつつも、炭鉱という産業が存在し、その現場に過酷な労働が存在したことは歴史的事実として確かなことである。

そしてその過酷な労働自体は、自動化や機械化などの手段で解消されることなく、全く別の論理である”石油への転換”という「エネルギー政策」の帰結によって産業自体が消滅することで労働自体が消滅するという皮肉な運命を辿った。

炭鉱には大企業が経営する大ヤマ、そして中小企業が経営する中ヤマ、小ヤマ、そして個人経営レベルの”ムジナ掘り””狸掘り”と呼ばれる半ば非合法な零細規模のものまで、広く存在した。

過酷であったその炭鉱労働の法的規制とその運用はどうなっていたのだろうか。

「鉱夫労役扶助規則」の昭和3年の改正で、原則として女子の坑内労働を禁止している。

しかし実態は中小ヤマではそうではなかったようだ。更に戦争に入るとなし崩しになっていく。

本規則(「鉱夫労役扶助規則」引用者注)の改正が1928(昭和3)年になされ、原則として女子の坑内労働を禁止したが、実施が迫って、中小炭坑の鉱業権者から坑内労働禁止が実施されれば経営不可能に陥ると泣き言が入り、結局は省令で女子の坑内労働禁止の特例を認めた。さらに 1939(昭和14)年の戦時下には、労働力不足を補うため25歳以上の女子(妊娠中の女性除く)の坑内就業を解禁し、1943(昭和18)年にはさらにそれを20歳以上の女子にまで拡大した 。

奥貫 妃文「近現代日本の鉱山労働と労働法制 ~三重・紀州鉱山の足跡~」相模女子大学紀要. C, 社会系 77, 107-121, 2013

引用終わり

昭和22年に制定された労働基準法で、改めて女性の坑内労働は禁止される。

しかしながら、中小ヤマそして狸掘りのような規制から外れたところでは、依然として女性の炭鉱労働は存在したという。

真尾の著書には炭鉱労働に仕事を求めて、戦後も昭和32年まで「あと山(掘られた石炭を坑外へ運び出す役割)」で働いた女性の証言がある。

これ以外にも、同様の証言(【書評】田嶋雅巳「炭坑美人 闇を灯す女たち」(築地書店)–明治、大正生まれの女性たちが生きた過酷な炭坑労働の聞き書き)もいくつか見かける。

坑内は高温、高湿度の暗黒閉鎖空間であり、そこに居るだけでも過酷な労働環境である。その状況を、真尾の著書は、マキさんという女性の思い出話として記述する。少し長くなるが引用する。

先山が切り出した石炭を、女あと山が、合砂(かつつあ)という、草けずりに似た道具で搔き寄せ、スコップでタンガラに入れる。

それは、直径五、六〇センチ、高さ七、八〇センチ、くち回りと縦骨にほそい木の枝を用い、針金で荒く編んだ背負いカゴである。

あと山たちは、豊満な乳房を丸出しにして、三〇センチ幅くらいの腰巻きと、その下に黒いパンツをつけている。稀に、一糸まとわぬ裸形の女もいた。

タンガラに石炭がいっぱいになると、素早く背負ってトロッコへ運ぶ。ダァーッと石炭を開けるが早いか、脇目も振らずにタ、タ、タ、と切羽へ戻っていく。

マキさんは、その女たちと目を合わせるのがこわかった。何ものをも寄せ付けない、憎悪とも憤怒ともつかぬ表情なのである。きッ、と目尻を吊り上げ、犬のように舌を出して、ハア、ハア、と荒く喘いでいる。やや前かがみに通り過ぎる彼女らは全身汗にまみれていた。

切羽の近くでは、天磐からしたたり落ちる水滴が、肩に当たると熱かった。湯なのである。

(真尾悦子『地底の青春 女あと山の記』p.61-62)

引用終わり

女性は坑内から外へ出れば酒を飲み始める男性と違い、外に出ても掃除、洗濯、育児、炊事があった。妊娠、出産を控えても仕事はやめられない。陣痛が来るまで中で仕事をしているのである。「あと山たちは、臨月でも六〇キログラム余の石炭を背負い、トロッコを押した」(真尾p.118)。

マキさんの娘千恵子さんもまた若くして炭鉱労働を始める。千恵子さんの時代の炭鉱産業は、いわゆるスクラップ・アンド・ビルドの時代であり、もはや産業が崩壊寸前のころである。彼女はこんな言葉を語っている。

「何度も言うようだけンど、俺は仕事つらいなンと思わねかった。ひもじい思いも、いやっつうほど知ってるし、ラクでカネ取れねえことくらい分かるもん。ほんとうに食えねえ人間は、何仕事でも、カネンなるところさえありゃ、文句なンと言ってらンねんでねえけ。安いとか、仕事きついとかってブツクサ言ってたら糊も舐めらンね。アタマ張っつられたって何したって、おいら、モグリだっぺ。それしか道がねっか、仕様あンめ。まず、食わねか始まんねもんな。スト、なんつうのは、あした食う米ある人でなきゃやってらンねえと思うんだよ。こんな考え、いまどきおかしかっぺか」(真尾 p.204)

引用終わり

発言自体の問題意識についての是非は別にして、産業の底辺かつ末端であり、法すら及ばないリアルな、そして遠くない過去の日本の生活の中で、こうした「労働者の想い」があったと言うことだけはたしかな事実であると思う。

その一方で、大ヤマと呼ばれた大企業の炭鉱はこうした状況とは異なっていたのであろうか。恵まれていたのだろうか。

決してそんなことは無かったのである。

鎌田の著書では、三井三池三川炭鉱の炭塵爆発事故を中心とした炭鉱労働者の悲劇が語られている。

wikipedia(三井三池三川炭鉱炭塵爆発)より引用する。

三井三池三川炭鉱炭塵爆発(みついみいけみかわたんこうたんじんばくはつ)は、1963年(昭和38年)11月9日に、福岡県大牟田市三川町の三井三池炭鉱三川坑で発生した炭塵による粉塵爆発事故である。

死者458名、一酸化炭素中毒(CO中毒)患者839名を出したこの事故は、戦後最悪の炭鉱事故・労災事故と言われている

引用終わり

三井財閥では、不足する炭鉱労働者を集めるために、離島などから集団移住者を大規模に行ってきた。三池炭鉱には与論島からの移住者が多かった。彼らもまた運命に翻弄されていく。ここでも与論島移住者の差別があったという(鎌田 p.73)。また明治の頃は囚人を炭鉱労働に使役していたという(鎌田 p.89)。

こうした労務政策はやはり徹底しており、大企業であるがゆえに、その手段は過酷かつシステマチックであったと言える。組合の分裂による人々の人間関係をも引き裂くような例や、こうした事故の対応を巡る会社との裁判なども、労働者の生活に重くのしかかった。

この炭塵爆発事故では、仲間を救出に入った労働者が、内部で発生した一酸化炭素による中毒にかかり、重い後遺症を受けて長く補償も受けられず苦しむ姿が描かれる。その裁判の行方も、極めて長い時間をかけて行われている(1998年に最高裁で確定。実に35年かかっている)。

こうした規模こそ違え、国家のエネルギー政策から産まれる産業、そして産業に伴う経済の流れ、それらに多く依存する生活環境のもとで、炭鉱労働者(だけではないが)は翻弄され、繰り返すが、最終的には産業自体が消滅してしまうのである。

こうしたあまりにも過酷な「労働」とその運命の中で、彼らが何を考え、何を想っていたかということは、確実に我々が留めて置くべき「記憶の遺産」といえるものだと思う。

そして「労働」という行為そのものについても、どうあるべきかを再度問い直す必要があろう。

関連記事:シベリア抑留と強制労働